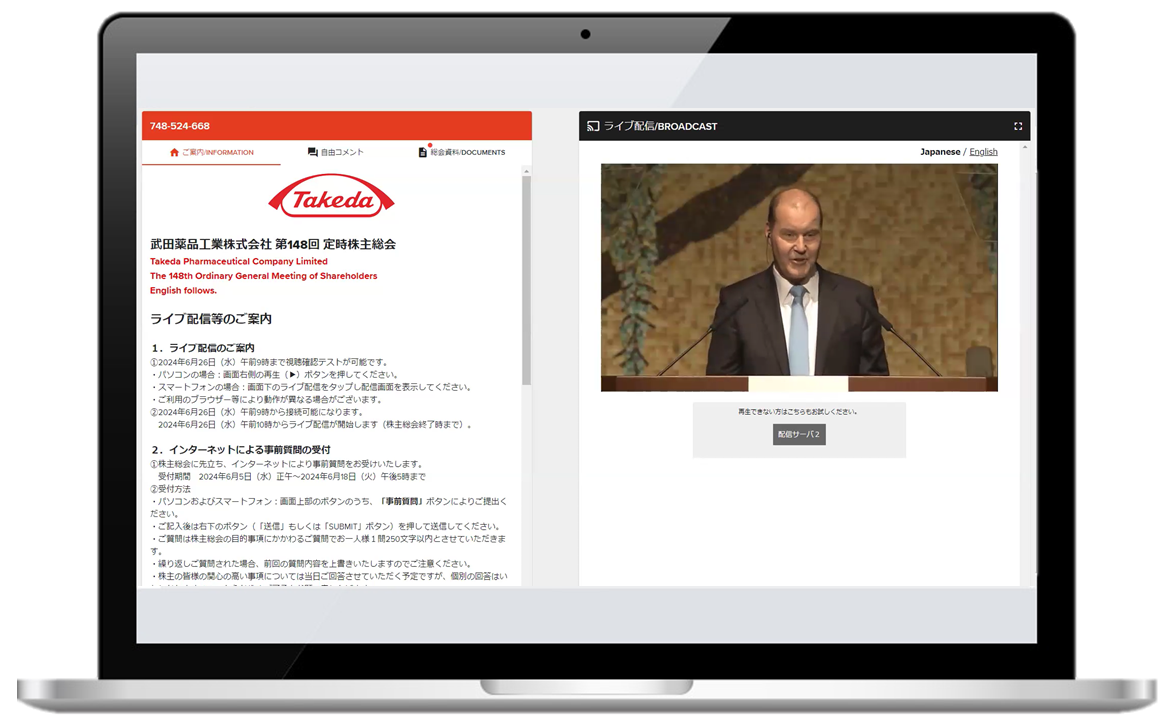

国内外から1300人が参加。報道機関も招き、ハイブリッド参加型で日英同時配信を実施

武田薬品工業株式会社 様

- 企業名

- 武田薬品工業株式会社

- 企業概要

- タケダは、研究開発型のグローバルなバイオ医薬品企業として、240年を超える長い歴史の中で培われた普遍の価値観であるタケダイズム(誠実:公正・正直・不屈)に基づき、世界中の人々の健康と、輝かしい未来に貢献することを目指しています。

- 業種

- 医薬品

- 株主数

- 655,354名(2024年12月末時点)

- 決算期

- 3月

- 上場市場

- 東京証券取引所 プライム市場

- 証券コード

- 4502

武田薬品工業株式会社は、コロナ禍の2020年からハイブリッド参加型を開催しています。2022年からは3年連続でICJのVSMプラットフォームを活用し、国内外の幅広い株主に参加機会を提供するため、日英同時配信の仕組みも導入。ICJの安定した配信基盤と手厚いサポートにより、視聴者数は年々増加し、ゲスト視聴の活用で報道機関との連携も深化しています。今回は、日本法務 コーポレート法務 シニアアドバイザーの西川仁司さまに、その導入背景や感想、企業がバーチャル株主総会を実施する意義などについてお話を伺いました(以下敬称略)。

国内外の幅広い株主に、株主総会への参加機会を提供したい

バーチャル株主総会を検討された背景を教えてください。

西川:新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、私たちは製薬・健康関連企業として、株主総会会場での集団感染を避けなければならないと考えていました。そのため、バーチャル株主総会の導入を検討しました。当社は大阪発祥の企業で、株主総会も大阪で開催していますが、グローバル企業でもあるため国内外に株主がいらっしゃいます。コロナ禍をきっかけにリモートでの会議やイベントが普及する中、今まで株主総会に出席されたことがない遠方の方にも、ご覧いただける絶好の機会だと感じました。

バーチャルオンリーでの開催も検討しましたが、株主総会は経営陣と株主が直接対面できる大事な場でもあるため、ハイブリッド参加型にしました。

一方で、有事の際にはバーチャルオンリーにいつでも移行できるようにするため、「感染症拡大または天災地変の発生等により、場所の定めのある株主総会を開催することが、株主の利益にも照らして適切でないと取締役会が決定したときには、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる」と定款変更も行いました。

バーチャル株主総会で日英同時配信を実施した背景についても教えてください。

西川:当社は経営陣や従業員に多くの外国人がおり、株主総会の運営に必要であることから以前より日英同時通訳付きで実施していました。そのため、海外の株主だけではなく、経営陣や従業員から英語で聞きたいという要望に応えられるように、バーチャル株主総会でも日英同時配信を実施することとなりました。

顧客のニーズに応える柔軟性と世界中での利用実績が導入の決め手に

日英同時配信を実施する上で、どのような課題がありましたか。

西川:株主から、「外国人社長の声を日本語だけではなく、直接英語でも聞きたい」というご意見をいただいていました。しかし、以前利用していたバーチャル株主総会のシステムでは、株主がライブ配信を視聴中に言語の切り替えをスムーズにできないという課題がありました。具体的には、一度日本語を選ぶと日本語しか聞けず、英語に変更する場合には、一度ログアウトをして、再度ログインをしなおさなければなりませんでした。そのため、株主が簡単に視聴言語を変更することができる仕組みを探していました。

そこでICJに相談したところ、提携している撮影配信会社と共に、再ログインの必要なく、日本語と英語をワンタッチで切り替えられる仕組みをご提案いただきました。特に、音声を切り替えると、あらかじめ用意していた英語版の投影資料に自動で切り変わるのもよかったです。

これによって、株主の操作性が大きく改善するとともに、事務局にとっても「日本語と英語の通訳音声や投影資料に問題は生じていないか」などの確認がスムーズにできるようになりました。

VSMプラットフォームを継続してご利用いただいている理由を教えてください。

西川:VSMプラットフォームは、日本を含めて、世界40以上の国や地域で採用されています。これまでに一度も通信障害が発生していない安心・安全なプラットフォームであるところが、継続して利用している理由です。

さらに、毎回顧客の要望を取り入れてプラットフォームをアップデートしてくださる点も評価しています。具体的には、日本語と英語をワンタッチで切り替えられる機能に加えて、プラットフォーム内の案内文面を日本語と英語で併記ができる機能などを要望したところ、すぐにプラットフォームへ反映していただきました。

こうした利用者の声を反映し、ますます使いやすいプラットフォームになっていると感じます。

招集通知作成からヘルプデスクまで、手厚いサポート。会場で操作支援もあり安心

準備を進める中で、印象に残っているICJのサポートがあれば教えてください。

西川:株主総会の当日までに、VSMプラットフォームの設定、招集通知の作成、事前質問の準備、ヘルプデスク(VSMプラットフォームの操作に関するコールセンター)の設置、リハーサルなど、同時並行でさまざまな準備を進めました。

この準備の過程でも、ICJのサポートに非常に助けられました。例えば、株主総会招集通知に同封するオンライン視聴方法の説明について、支援企業の事例を共有いただいたほか、視聴者目線からも助言をいただきました。

また、株主からのVSMプラットフォームの操作関連の問い合わせ対応を行うヘルプデスクでは、プラットフォームの操作関連以外の質問に対しても積極的にQ&Aを準備して対応いただきました。「プラットフォームの操作関連以外の質問はお断りです」といった冷たい対応ではなく、非常にあたたかくサポートしていただいているという印象が強いです。

バーチャル株主総会の場合、ご高齢の株主がログインできないのではないかという不安もありました。ただ、近年は他社でもバーチャル株主総会を開催するケースが増え、ご高齢の株主でも操作に慣れている方が増えています。そのため、ログインができないといった問い合わせは、ほとんどありませんでした。

実際、株主総会当日の約1,300人のログイン数に対して、ヘルプデスクへのお問い合わせは過去開催分を含めて平均約3%程度と非常に少なく、招集通知の発送日から総会終了まで、株主からの問い合わせに対応をいただけて助かりました。

リハーサルや株主総会当日のサポートはいかがでしたか。

西川:リハーサルは合計で2回実施しました。1回目は株主総会の1週間ほど前に行うテクニカルリハーサルです。役員は参加せず、実際の会場で撮影や配信の技術面のテストを行いました。

2回目のリハーサルは株主総会の前日に行いました。前日リハーサルには役員も同席し、本番さながらに通しでのリハーサルを行い、議長台のプロンプターや照明の調整などを含め、運営全体の流れを確認しました。

株主総会の本番はもちろん、リハーサルにもICJの担当者が2名体制で来てくださいました。年に1回しか使用しないシステムなので使い方に不安を感じたこともありますが、ICJの担当者に横に座ってもらえたことで、安心して臨めました。

当社は、株主総会の当日にオンラインで視聴をしている株主から「コメント」を受け付けています。配信中に株主からコメントが入ってきた際には、すぐに担当者へ連携するなど、操作面でも丁寧にサポートしていただきました。

視聴者数は年々増加し、ゲスト視聴で報道機関とのやり取りも深化

ハイブリッド参加型の開催にはどのような効果がありましたか。

西川:長年株主総会に携わってきた私としても、当社の経営陣と同じように株主総会は株主の皆さまと直接対話できる場として、リアルの会場を重視しています。その上で、ハイブリッド参加型は会場に来ることが難しい株主へのサービスとして位置付けています。コストや手間はかかりますが、ほぼすべての都道府県からご視聴いただいていることから、株主の皆さまのお役に立てているのではないかと思います。

実際、2020年にハイブリッド参加型を導入してから2024年で5回目となりますが、視聴者数は年々増加しています。コロナ禍が収束した後でも、2024年は国内外から約1,300人にご視聴いただけています。

また、株主総会終了後にはオンライン視聴者数を役員や関係部門へ報告していますが、ハイブリッド参加型を通じて、リアル会場に出席できない多くの株主にご視聴いただいたことを評価する声が数多くありました。

当日は従業員や報道機関向けの「ゲスト視聴」も提供されていますが、その効果についても教えてください。

西川:「ゲスト視聴」とは、当社の従業員や報道機関が株主総会をオンラインで傍聴できる仕組みで、ICJのVSMプラットフォームを用いて提供しています。事前にログイン方法などを記載したリーフレットを従業員や報道機関に案内し、株主総会当日にゲスト用サイトから傍聴いただいています。

ゲスト用サイトを活用することで、「総会中のコメント受付」など、株主のみに表示したい機能を、ゲスト向けには非表示とすることが可能です。また、メールアドレスや会社名など、ログインに必要な入力項目を自由にカスタマイズできるため、ゲスト専用のIDやパスワードを別途発行することなく運用が可能です。

当社の広報部門やIR部門は東京にあるため、わざわざ大阪まで出張しなくてもゲスト用サイトで株主総会を確認できます。そのため、株主総会後に外部からの問い合わせがきても、すぐに対応できるようになりました。

また、以前は株主総会後に報道機関からのさまざまな照会に一つずつ対応していましたが、その中には株主総会ですでに回答済の内容も含まれており、効率的な対応ができていませんでした。

しかし、「ゲスト視聴」の導入により、報道機関にも株主総会をリアルタイムかつ臨場感を持って聞いてもらえるようになりました。そのため、株主総会の内容を知った上での照会が増え、より深く、効率的な情報交換ができるようになったと感じています。

株主サービスの一環として、まずは負担の少ないハイブリッド参加型の開催を

株主エンゲージメント強化へ向けて取り組みたいこと、その中でICJに期待することを教えてください。

西川:最近の法改正では、株主総会招集通知の電子提供制度があり、この趣旨に沿った上で株主に分かりやすい情報提供をできるよう、株主総会招集通知の作成に努めていきたいです。また、障害者差別解消法への対応として、株主総会当日の運営や配信にも工夫を加えていきたいと考えています。例えば、字幕や手話の配信なども考えられますが、ICJや撮影配信会社とも相談しながら、必要に応じて今後の対応を検討していきたいと思っています。

最後に、バーチャル株主総会を検討されている発行会社の方々にメッセージをお願いします。

西川:全国に株主がいる企業にとって、バーチャル株主総会は、物理的に参加できない方々にも株主総会をより身近に感じていただける機会です。

バーチャル株主総会を検討する際は、株主サービスの一環として、まずは比較的負担の少ないハイブリッド参加型から始められると良いと感じます。その次のステップとして、例えば配信中に視聴者からのコメントを受け付けるなど、少しずつステップアップしていくことも可能です。その後、議決権行使もできるようにしたいとなれば、ハイブリッド出席型やバーチャルオンリー型に移行することも考えられます。

ICJの支援のもとでハイブリッド参加型を3回行い、毎回丁寧なサポートに満足しています。バーチャル株主総会をご検討中の企業の方には、ICJのVSMプラットフォームはおすすめです。

本日は貴重な話をお聞かせくださりありがとうございました。

(取材日:2025年1月)

他の発行会社の導入事例を見る

導入事例一覧を見る